1.脊髄小脳変性症・多系統萎縮症とは?

脊髄小脳変性症・多系統萎縮症(特に小脳失調症状を主徴とする小脳失調優位型の多系統萎縮症)は起立時・歩行時のふらつき、呂律不良、手のふるえ、などを主症状とする神経難病(指定難病)です。脊髄小脳変性症は約30~40%が遺伝性ですが、その中にもさまざまな病型があり、病型により小脳失調症状に付随する症状(認知症、パーキンソン症状、手足のしびれ・筋力低下、など)や進行の速度が異なります。多系統萎縮症は原則的に孤発性(非遺伝性)ですが、ごく稀に家系内に複数の患者さんが見られる場合があります。残念ながら脊髄小脳変性症・多系統萎縮症ともに、いまだ根本的な治療法がなく、発症後、病状は緩やかに進行します。

2.短期間集中型リハビリテーションの有用性

脊髄小脳変性症・多系統萎縮症では、短期間集中型リハビリテーションによる一時的な症状の改善効果が実証されています(Ilg et al. Neurology 2009;73:1823-1830; Miyai I, et al. Neurorehabil Neural Repair 2012;26:515-522)。具体的には,歩行速度や小脳失調の重症度を評価する国際的なスケール(Scale for the Assessment and Rating of Ataxia, SARA)の値、日常生活の自立度を評価するスケール(Functional Independence Measure, FIM)の値などが改善しています。

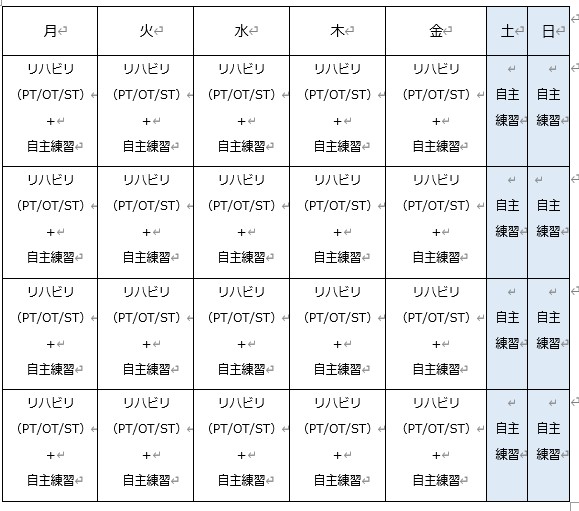

3.当院の短期間集中型リハビリテーション・プログラム(表1)

当院でも上記の宮井先生らの論文を参考に、2025年4月から本格的に「脊髄小脳変性症・多系統萎縮症に対する短期間集中型リハビリテーション・プログラム」を開始しました。

- 対象: 脊髄小脳変性症、あるいは多系統萎縮症と診断されている患者さん。多系統萎縮症は小脳失調症状、あるいはパーキンソン症状を主症状とする2つの病型がありますが、前者を対象としています。患者さんの重症度は日常生活動作が自立~見守りレベルを想定しています。

- 入院期間: 4週間の集中的なリハビリテーション+前後5~7日間の評価期間の合計約6週間です。

- 評価項目: 歩行能力やバランス能力などの運動機能、日常生活動作能力(トイレ動作や食事動作、など)、筋力,咳嗽力(強く咳込む力),認知・精神機能、などです。上記のSARAも評価項目に含まれます。

- 集中型リハビリテーション: 平日(週5日)は1日100~120分、理学・作業療法士、言語聴覚士がマン・ツー・マンで付いて個別リハビリテーションを行います。患者さんの運動能力や希望に応じて、個々の患者さん毎にリハビリテーションの内容を決めています。また、患者さんの身体能力に応じた自主練習メニューを提案しますので、土・日曜日を含め毎日20分お願い致します。

- 費用: 通常の保険診療として行います。

表1 短期間集中型リハビリテーションのプログラム・スケジュール

4.期待される効果

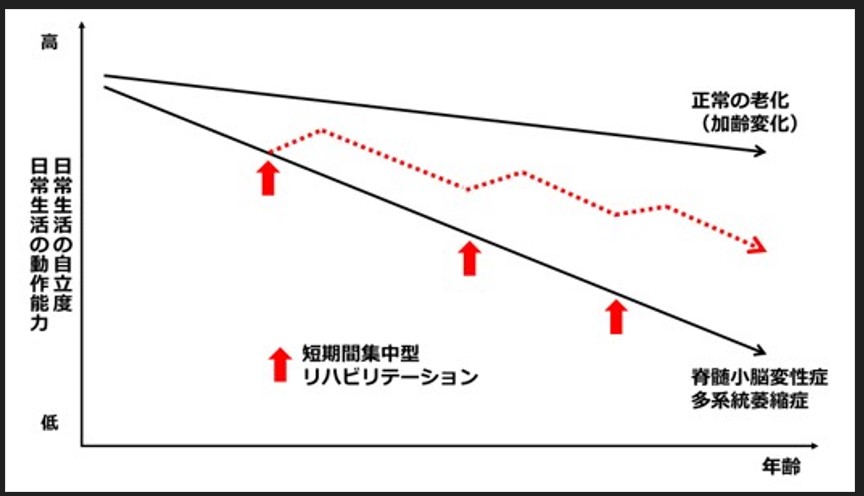

図1は短期間集中型リハビリテーションにより期待される効果を示したイメージ図です。効果は一時的なもので永続しませんが、プログラムを繰り返し行うことでできるだけ日常生活の自立度・動作能力を維持しようというものです。やはり病気が進行しますとできる運動も限られ、リハビリテーションの効果は実感しづらくなります。比較的早期からリハビリテーションを習慣づけることが望まれます。

興味のある方、意欲のある方は是非、当院にご連絡下さい。

図1 短期間集中型リハビリテーションによる効果(イメージ図) (赤点線はリハビリテーションにより期待される効果を示します。ここではプログラムを3回行った場合を示しています)